「映像のミエカタDIY」は、当たり前のものとして受け取っている映像の効果について、身近な素材を取り上げながら、改めてその面白さを確認していくシリーズです。今回は、ドイツのヘッセン州カッセルで5年に1度開催されている現代美術の国際展覧会「documenta(ドクメンタ)」を取り上げます。

開催毎に芸術監督が任命されるドクメンタは、その特徴もあり展覧会のコンセプトが毎回大きく異なり、世界中からその動向が注目されている展覧会です。この夏に開催された15回目のドクメンタ「documenta fifteen」も、アジアから芸術監督が初めて選出され、そのユニークなコンセプトが大きな注目を集めました。今回は実際に現地を訪れた様子も含めて、ドクメンタについてご紹介いたします。

ドクメンタについて

ドクメンタはドイツのヘッセン州にある古都カッセルで開催されている国際的な現代美術の展覧会です。1955年に第1回が開催され、第5回以降は現在まで5年に1度、100日の会期で開かれ、芸術監督がその都度選ばれる形になっています。展覧会のコンセプトの設定や作家選出についてはその時の芸術監督に一任され、ドクメンタは展覧会毎に姿を大きく変えます。美術界の動向に与える影響力も大きく、今日世界中で開かれる国際展の中でも重要な展覧会として認識されています。

ドクメンタの芸術監督と展覧会のコンセプトについて

芸術監督の人選については1997年に初の女性の芸術監督(カトリーヌ・ダヴィッド)、2002年の第11回では初のアフリカ出身者であるナイジェリアのオクウィ・エンヴェゾーが就任。そして2022年の第15回では初のアジア出身の芸術監督としてインドネシアのアートコレクティブ(芸術家グループ)ruangrupa (ルアンルパ)が就任したように、西欧の男性が務めていたポジションが次第に開かれつつあるのは注目すべき点です。

コンセプトについても、オクウィが芸術監督を務めた第11回では旧植民地や内戦などを取り上げた作品なども多く、PC(ポリティカル・コレクトネス)について向き合い方について注目が集まり、展覧会におけるシンポジウム等のアート実践の取り扱い方などについても以後の展覧会に与えた影響はとても大きいものであったとされています。

近年でも、2017年に行われた第14回では「Learning From Athens(アテネに学べ)」をテーマに展示が構成され、当時の難民危機のヨーロッパにおける最前線であり、また欧州経済危機を経験したギリシャ・アテネとそのアートを、緊縮財政を押し付けた形となったドイツで開催された展覧会が大きく取り上げたことは、実際に足を運んだ印象としても、とても強いものが残っています。

「documenta fifteen(ドクメンタ15)」について

前述したルアンルパが芸術監督に就任した第15回では「lumbung(ルンブン)」というコンセプトが提示され、展覧会を形作ることになりました。

ルンブンとはインドネシアの言葉で米等の穀倉を意味します。穀物の収穫から貯蔵、そこで人々が出会い、分け合うことについてのコミュニケーションを行い、そして収穫をともに祝う。それらのことがルンブンを中心に行われるとのことです。

ルンブンはアートが社会的な活動やビジネス、そしてローカルな友情と出会う空間です。私たちを取り巻く環境で一体何が起きているのかを理解するための空間であり、それにより私たちは起きている物事に対して応答することが可能になります。ルンブンは私たちが生活/実践している場所/環境を理解するために、共に何かを始めるための空間なのです。*WALKING, FINDING, SHARING A graphic companion to documenta fifteen, 2022, HATJE CANTZ より拙訳

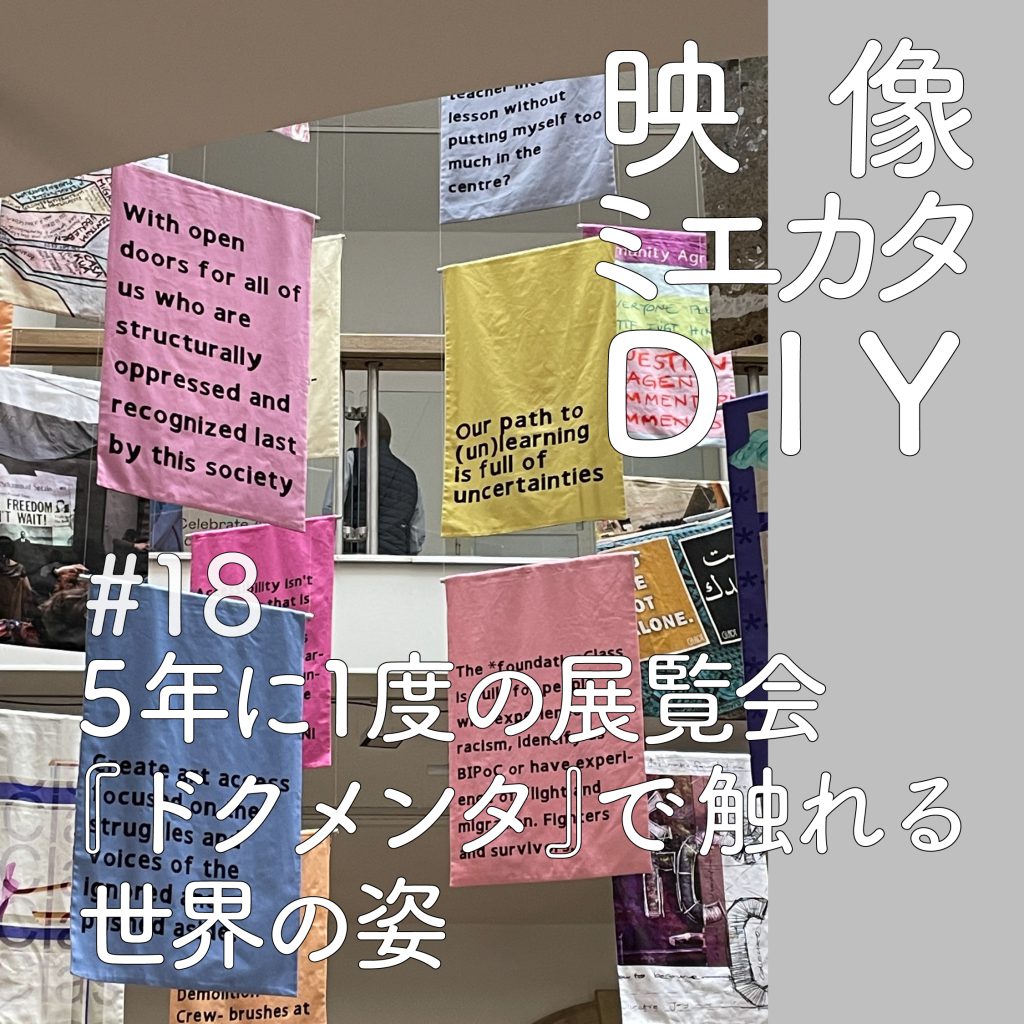

カッセル中に広がる無数の展示会場を歩き回ると、そのコンセプトは自然な形で身に馴染んでくるものがありました。そこにあったのは世界の各地で起きていることを知り、話し合うことが出来る空間。そしてアーティストや参加者、そして地域に存在している取り組みがいままさに出会い、新たな何かについて取り組む空間です。小規模な取り組みとしてはリサーチや対話というものは現代アートを構成する要素として珍しくないものですが、この展覧会の規模で無数のプロジェクトが現在進行形で動いているのを目の当たりにしたのは私にとって初めての体験でした。

それはいわゆる「作品」を鑑賞し、そこから視覚的に際立つ経験を得るような従来の展示と比較すれば、見所を定めるのが難しいものかもしれません。それを期待していた人々からは「退屈」という感想を伝え聞くこともありましたが、ルンブンというコンセプトが見事に表現されていると感じられるものでした。

会期中には、パレスチナの問題等を扱う作品や取り組みが展覧会に含まれていたことから、ホロコーストに対する責任と向かい合い続けているドイツ国内からは「反ユダヤ主義的である」との指摘が出て、第三者機関による作品の検閲へとつながりかねない事態へ発展するようなことも起きました。その際の芸術監督チームの動きについても、展示会場の一部を構成している印刷所で抗議のためのチラシが刷られ各会場に素早く掲載されるなど、会期終盤になっても問題と向かい合う場所としてルンブンが実際的に機能していることを示す印象的な一幕であったと思います。

「収穫を祝い共有すること」から「共有すること自体を豊かさとして祝う」へ。そのような反転までもが体現されたドクメンタ15が、今後の現代美術や様々な問題に向かい合う世界中の実践にどのような影響を与えていくのか。興味深く見守りたいと思います。(了)