「映像ミエカタDIY」は当たり前のものとして受け取っている映像の効果について、身近な素材を取り上げながら、改めてその面白さを確認していくシリーズです。今回はスタジオジブリのアニメーション作品『海がきこえる』(1993)に触れながら、その特徴的な映像表現を取り上げます。

公開から30年を過ぎ、いまなぜ『海がきこえる』なのか?

『海がきこえる』は氷室冴子の原作小説を当時のスタジオジブリ若手スタッフが映画化、1993年の5月にテレビ放映されたアニメーション作品です。宮崎駿と高畑勲というスタジオジブリの2枚看板が不参加であること、そしてテレビ放映向けに作られた中編映画ということもあり、ジブリ作品の中では「知る人ぞ知る」作品とされてきました。

ただ、ジブリ作品の中では数少ないファンタジー要素のない同時代を舞台とした若者たちの群像劇であることなどから、「隠れた傑作」と語られることも多く、近年では劇場での特別上映が度々行われ、2024年3月のBunkamuraル・シネマ 渋谷宮下での上映が大きな注目を集めて、今年2025年7月には全国でリバイバル上映が行われるまでにいたっています。

製作から30年を過ぎた作品が注目を集める理由の一つには、80年代後半から90年代前半のファッションや文化がリバイバルして受容されていることが大きいはずです。作中のファッションや美術は、いま見ると同時代的なものとして違和感なく受け取ることができるものになっています。

劇場に足を運んでみても、客層は30年前に主人公たちと同年代だった人々と、いままさにその年代である若者が多い印象で、不思議な時代の巡り合わせのようなものを感じました。

静謐な表現、動かないカメラ、そして余白

作品内のファッションや美術が巡り巡って現代的なものになっていた一方で、映像表現については異なる印象を受けることになります。昨今の「動画」を見慣れた目からすると、『海がきこえる』の映像の静けさはとても印象的です。

物語の構造が回想(大学生になった主人公が帰省の際に中高時代の出来事を思い出す)をメインにしていることもあり、回想場面では写真的で隙のない構図の画面にカメラワークのような動きはなく、登場人物たちが固定された構図の中を上品に動くという映像が大部分を占めています。その歪みのない映像は小津映画の静物撮影のようでもあり、その静かな美しさは、写真のスライドショーで構成されたSF短編映画の傑作『ラ・ジュテ』(1962)を想起させるものです。

劇中おそらく唯一のカメラワークが、回想ではなく現在の場面(予告編にも含まれている駅ホームでの場面)であることからも、「回想→写真的」という演出の意図を感じることができます。

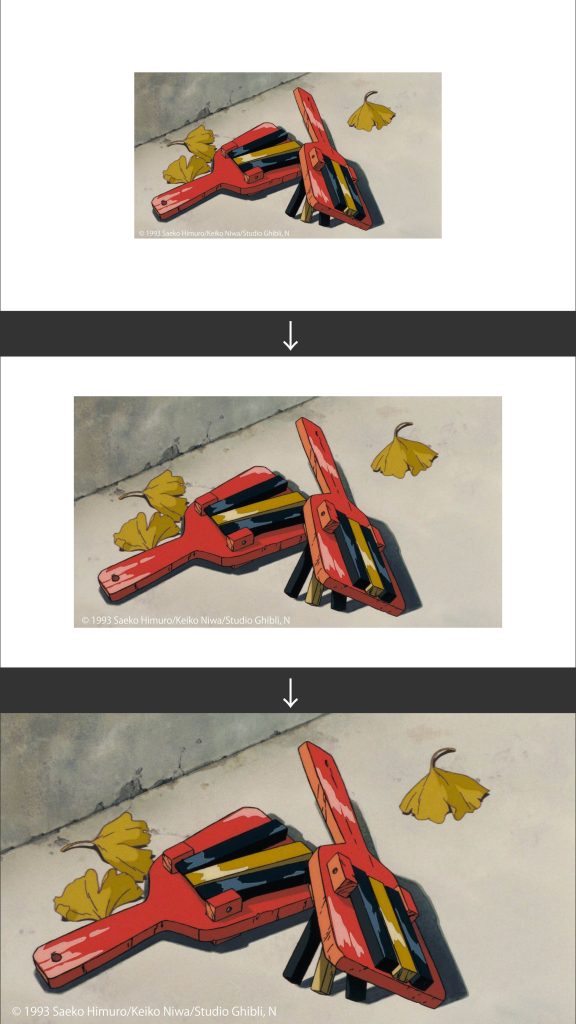

この「回想→写真的」という演出には、とても独特な映像内での余白の使い方も含まれています。劇中では複数の回想場面が挟み込まれますが、その導入のたびに余白を使った映像の配置が行われるのです。個人的な体験を思い返してみても、映像の配置で背景が白であるケースに出会った記憶がなく、非常に印象に残るものでした。

きっと写真の文脈(白いブックマットに写真を収めて余白を設けて額装保存する)を劇中の回想という構造に「かけている」のではないかと思いますが、この辺りからも写真的であることへの演出上の強いこだわりを感じることができるのではないでしょうか。

・

7月に始まった『海がきこえる』の全国上映は8月に入っても続くとのことです。同時代的なものと異なるものが含まれた30年前の作品を劇場で体験できるのは、とても幸運な巡り合わせなのかもしれません。皆さまもこの機会に劇場へ足を運んでみてはいかがでしょうか。(了)